Las primeras noticias acerca del yacimiento se remontan a la

década de los 80, cuando se deposita en el Museo Arqueológico Provincial de

Alicante una bolsa con materiales atribuibles a la Edad del Bronce, en número

reducido, y otros más numerosos de origen ibérico, todo ello fruto de recogidas

superficiales.

La sierra de Las Tres Hermanas forma parte de las últimas

estribaciones de las cordilleras béticas dentro de la provincia de Alicante,

antes de entrar en la depresión de la Vega Baja.

El yacimiento de Las Tres Hermanas se encuentra situado a

unos 2.700 m al sur del casco urbano de Aspe.

La extensión del yacimiento ocupa unos 6000 m2, y presentaba una gran

cantidad de restos cerámicos en superficie hasta hace algunas décadas, aunque

en estos momentos son escasos debido a los continuos saqueos que ha sufrido.

En cuanto a las estructuras se han podido constatar varias

alineaciones de muros en el cerro occidental, que no han sufrido ninguna intervención, y en la ladera del cerro

central donde se pueden distinguir dos departamentos, uno sin excavar y otro

parcialmente excavado en una actuación clandestina donde se rebajó un relleno

de unos 25 cm. En la zona superior de la lengua central o antecerro, aparece

una construcción totalmente excavada en una actuación similar.

Los paramentos se construyen con un doble lienzo de

piedras calizas irregulares, sin duda traídas de muy cerca, y un relleno de

casquijo, todo ello trabado con una argamasa de arena, trazas de cal y agua. En

determinados puntos aparecen bloques de aspecto prismático y sillarejos bien

trabajados, sobre todo en las esquinas, sirviendo de unión entre dos tramos, y

delimitando las puertas, a modo de jambas. Teniendo en cuenta la cronología de

este yacimiento (entre fines del V y fines del IV a.n.e), no resulta

descabellado defender una tradición constructiva local cuyo origen habría que

remontar al Periodo Orientalizante distintas culturas del I Milenio a.n.e En

este asentamiento se vuelve a constatar esta modulación en la construcción del

poblado llegando estos autores a propugnar la intervención de arquitectos

extranjeros en su planificación, sobre todo en la fortificación, y en cualquier

caso probando la estrecha relación de la cultura ibérica con las corrientes

mediterráneas de los siglos V y IV a.n.e.

CERÁMICA

Sólo 10

Cerámica de importación

La cerámica ática representa

probablemente el mejor exponente de la vajilla de lujo

La cerámica ática representa

probablemente el mejor exponente de la vajilla de lujo

En cuanto a los fragmentos de la

copa Cástulo, hay que indicar que estas piezas

Es interesante destacar un fragmento

de un probable mortero púnico, identificado gracias a los desgrasantes de tono

oscuro y plateado, comunes en estas cerámicas que viene a reforzar la

Es interesante destacar un fragmento

de un probable mortero púnico, identificado gracias a los desgrasantes de tono

oscuro y plateado, comunes en estas cerámicas que viene a reforzar la

Se han identificado un total de 13 piezas correspondientes a

ánforas, lo que representa un 19,6% del total de la cerámica inventariada. Son

bordes variados que por lo general pertenecen a los tipos habituales de ánforas

ibéricas definidas por Ribera (RIBERA, 1982) y constatadas en yacimientos

ibéricos contemporáneos cuyo mejor paralelo sigue siendo el yacimiento de El

Puntal de Salinas donde se han registrado un buen repertorio de ánforas.

No obstante, se pueden distinguir tres tipos atendiendo a

las características de las pastas cerámicas: por un lado las producciones

locales, fácilmente identificables por

su similitud con la pasta de la cerámica común; probablemente ha sido

confeccionada con la arcilla del Keuper que aflora en diversos puntos de la

cercana cuenca del Vinalopó, utilizando como desgrasante elementos calcáreos de

tamaño medio, con predominio de trazas blancas y granas, en una cocción

oxidante que les proporciona un aspecto anaranjado. En segundo lugar,

encontramos otros fragmentos con una composición distinta, donde los elementos

calcáreos son sustituidos por otros de tamaño más reducido y de color oscuro y

que incluso incorporan trazas de cuarcita; este grupo lo podríamos incluir

dentro del conjunto de ánforas ibéricas no locales, entendiendo portales

aquéllas que no proceden de un radio inmediato al asentamiento. Por último, se

ha podido diferenciar por su tipología un borde de un ánfora del Estrecho del

tipo Mañá-Pascual, también con una cronología entre fines del V y mediados del

s. IV a.n.e.

Cerámica Común

La cerámica común representa un 27,2 % de las piezas inventariadas. Este grupo

corresponde a una cerámica de pasta bien depurada, buena cocción que alterna la

oxidante y reductora, dando el típico aspecto sandwich, y un acabado cuidado

generalmente con un engobe beige claro.

Entre los tipos destacan claramente las formas abiertas,

donde platos y cuencos representan más de la mitad del inventario, y los lebetes,

hasta las tres cuartas partes del mismo.

Cerámica de Cocina.

La cerámica que hemos denominado de cocina (13,6 %)

corresponde a la realizada mediante cocción reductora con abundante desgrasante

de origen calcáreo y tamaño mediano-grueso, numerosas vacuolas y con acabado

alisado. Estas piezas estarían destinadas a la cocción de alimentos, pues se

observan en varios ejemplares las señales del fuego. Dentro de las formas

advertimos un total predominio de las ollas donde podemos distinguir entre el

subtipo mediano y el pequeño. Las ollas medianas tienen entre 21 y 25 cm de

diámetro de borde y unos 25 cm de altura, mientras que las pequeñas no

sobrepasan los 15 cm de diámetro de borde y su altura se establece entre los

12-15 cm.

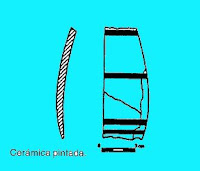

Cerámica

Pintada

La cerámica pintada representa un 25,7 % del total de

tipos inventariados, aunque es bien cierto que esto puede deberse a las

características de esta colección, ya que en estos casos se recogen principalmente

los fragmentos decorados. Esta circunstancia queda constatada por el gran

número de fragmentos con relación a

otras piezas. Las formas predominantes siguen siendo las abiertas con platos,

cuencos y lebetes, aunque no descartamos la presencia de otros tipos que

se pueden intuir entre los fragmentos de panza, probablemente de grandes

contenedores, pithoio tinajas.

Dentro de la decoración predominan los motivos pintados

rectilíneos simples, formando bandas y filetes, y círculos concéntricos completos

o seccionados por la mitad. Aparecen otros motivos ondulados de orientación

vertical: las denominadas "melenas o cabelleras", diseñando entre

todos variadas composiciones.

Dentro de la decoración predominan los motivos pintados

rectilíneos simples, formando bandas y filetes, y círculos concéntricos completos

o seccionados por la mitad. Aparecen otros motivos ondulados de orientación

vertical: las denominadas "melenas o cabelleras", diseñando entre

todos variadas composiciones.

En algún caso se ha observado la presencia de algún

fitomorfo, en concreto un fragmento con un roleo. Este motivo pudiera alargar

la cronología final del asentamiento hasta fines del IV o incluso ya el s. III

a.n.e., pues este tipo de decoraciones son, con los datos que hoy

tenemos, prácticamente inexistentes en contextos ibéricos contéstanos

del s. IV a.n.e.

El color de estos motivos varía entre las diversas gamas

producidas por la presión o la cantidad de una tonalidad del rojo vinoso, si

bien es cierto que existen trazos en negro, gris, y otros de un matiz claro

entre el anaranjado y el castaño.

OTROS MATERIALES

Objetos de terracota

Se han inventariado cinco pesas de telar halladas en uno de

los edificios según

nos han relatado aficionados locales.

Metales

Tres piezas de hierro representan una panoplia militar

básica mientras que el fragmento

de plomo, junto al hallazgo de una bola de galena, nos

induce a sugerir la existencia de procesos metalúrgicos ligados a este

asentamiento.

El primer fragmento de hierro corresponde a la hoja de una falcata. Se trata de una lámina

bastante exfoliada que conserva una longitud de 12'6 cm con una ligera

curvatura de

sus lados generando una parte interna cóncava donde se ubica

el filo cortante de la hoja; en el lado opuesto la lámina alcanza un grosor de

1'1 cm. Esta morfología junto al característico filo interno ayuda a definir el

objeto como un fragmento de falcata pues dentro del repertorio tipológico del

utillaje de hierro ibérico no se encuentra útil alguno que pudiera responder a

este tipo.

La segunda pieza consiste en una lámina de hierro, bien

conservada y arrollada formando un cilindro perfecto; por su cara interna y

junto a uno de sus extremos conserva dos pequeños remaches que garantizarían

una correcta sujeción con un probable astil de madera.

Su longitud sería de 6'8 cm mientras que el diámetro del

cilindro generado sería de 1'5 cm.

Este tipo de regatones son poco corrientes en el utillaje

ibérico y sólo encontramos esta técnica de trabajar el hierro para realizar

instrumental muy específico, como los legones o pequeños escardillos o bien

para enastar en una vara de madera, sirviéndole de contrapeso, colocando en el

extremo opuesto una punta de lanza. Sobre la base de las medidas establecidas

optamos por definirlo como un regatón de lanza pues el instrumental agrario

mencionado siempre presenta cilindros mucho más grandes.

Un fragmento de soliferreum pues a pesar de su

semejanza con una punta de clavo.

Nos encontramos ante

ios restos de un conjunto armamentístico compuesto por una falcata, una lanza y

una jabalina o soliferreum lo cual incide nuevamente sobre el carácter

funcional del edificio, descartando su uso específico como espacio religioso y

señalando su ocupación probable por parte de un miembro de la jerarquía

militar, al menos como una de sus atribuciones, que tanto relaciona este

edificio con la construcción y la cultura material exhumada en Cancho Roano.

El hallazgo de una

lámina de plomo de 077 cm de grosor y 0'90 gr de peso es pequeña y algo

retorcida, con huellas inequívocas de haber sido objeto de varias muescas

aunque no acertamos a concretar su uso específico.