En la Albufera de Elche cuando llegaba hasta Crevillente o

el Vinalopó era navegable, se estableció

una población fenicia o de carácter semita, sobre una población indígena

en Peña Negra, y llegó a albergar en su seno una factoría de artesanos

destacados desde el emporio de Guardamar, ya que allí vivían un elevado número

de gentes procedentes de diferentes lugares y de diferentes etnias, la cual

produce un efecto orientalizante entre los indígenas de esta zona y estaba lo

suficientemente desarrollada para poder fabricar cerámica a torno.

En torno a esta albufera se desarrollaron centros

poblacionales de primera magnitud, atraídos por el floreciente comercio

fenicio, como Los Saladares (Orihuela), Peña Negra (Crevillente), La Fonteta

(Guardamar), La Escuera y el Oral ( San Fulgencio) y La Alcudia (Elche).

A partir del s. XIII a.C., en el

mundo mediterráneo se producen cambios trascendentales en el ámbito social,

político y tecnológico. Las transformaciones acaecidas con la desaparición de

los centros orientales suponen la aparición de nuevas formas de poder político

y la descentralización del comercio de

artículos de alto valor.

Algunos núcleos cuya dinámica

socio-económica así lo permitió se convierten con el Hierro Antiguo en

verdaderas ciudades. Tal es el caso de Peña Negra en el Sudeste, en donde las

directrices políticas generan no sólo el esfuerzo de la erección de un sistema

defensivo de grandes proporciones sino ingentes tareas públicas de aterramiento

de todas las laderas, con márgenes de contención de piedra de hasta 3 metros de

desnivel en cada terraza.

La emergencia de una clase dirigente en el extenso poblado

o de una clara jefatura que va a dictar los destinos de Peña Negra, queda

consolidada plenamente en esta fase del Hierro Antiguo.

Uno de los exponentes de su

existencia es la reestructuración urbana que vamos a ver producirse. La

población ya no puede ser albergada en viviendas desparramadas y dispuestas de

modo anárquico por toda la extensión de la ciudad.

La Ora Marítima (422-469) de Avieno, hace referencia a los

habitantes del Sureste peninsular antes de que esta región pasase a ser

conocida como la Contestania sitúando a la tribu de los gimnetas entre los ríos

Teodoro y Sicano, que probablemente se corresponden con el Segura y el Júcar de

forma respectiva.

El río Teodoro, cerca del cual estuvo la ciudad de Herna, es

para Avieno el antiguo límite de los tartesios.

Esta

afirmación se corresponde con los vínculos culturales de signo orientalizante

detectados en el registro material entre el ámbito propiamente tartésico y el

área suralicantina, hasta el punto de haberse propuesto la identificación de la

ciudad de Herna con el enclave de fuerte carácter fenicio de la Peña Negra de

Crevillente

La

importancia de la extensión de la cultura tartésica hasta Alicante y el sudeste

en general, fue puesta de relieve con excavaciones como las llevadas a cabo

hace tiempo en el asentamiento alicantino de Peña Negra que es una pequeña estación portuaria frecuentada

por mercaderes fenicios o semitas.

Los primeros elementos de cultura material de carácter fenicio-púnico

presentes en la región alicantina tuvieron una procedencia meridional, tanto

desde las colonias costeras andaluzas como desde el ámbito tartésico-turdetano.

Si bien pronto la colonia fenicia de La Fonteta (Guardamar) y el enclave de

Peña Negra se implicarían en el activo

comercio de la zona.

Se puede decir que este yacimiento

no pasó por la fase del íbero pleno, pasando desde la Primera Edad del

Hierro o del estado castreño a la etapa

orientalizante. Los resortes utilizados por los comerciantes extranjeros en la

explotación de los recursos minerales del Sureste, más ricos en el área

murciana que en la alicantina, están estrechamente vinculados con el proceso de

aculturación suscitado en el mundo indígena, cuyo mejor exponente es el

mestizaje cultural detectado en Peña Negra.

Antes de la llegada de los colonos fenicios, Peña Negra

presentaba algunos elementos próximos al horizonte cultural meseteño de Cogotas

I, como las cerámicas de incrustación y de retícula bruñida o las viviendas

circulares de barro.

Se trata de un puerto emporio en el interior de la Albufera

de Elche, por lo que tenía muchas correspondencias con sus poblados vecinos: El

Molar, La Fonteta, Cabezo Lucero, La Escuera, El oral, La Alcudia, Peña Negra,

haciendo que toda la comarca adquiriese un carácter orientalizante debido a sus

nuevos moradores y a las relaciones que mantenían con los demás poblados.

Este enclave, situado en el curso bajo del Vinalopó,

ofrece una buena posición estratégica y cumple todos los requisitos para ser

una comunidad de paso, al ubicarse en un valle que controla las vías de

comunicación y puede articular varias regiones.

Al menos desde el siglo IX AC, potentes talleres metalúrgicos

ubicados en el poblado indígena de La Peña Negra están elaborando a gran escala

numerosos útiles, adornos y armas tipológicamente vinculadas al ámbito del

Bronce Final Atlántico que no se quedan en el lugar.

Por tanto,

nos encontramos con un asentamiento

donde los fenicios se habían instalado creando así la producción cerámica,

broncista y orfebre, inspirada esta última en joyas etruscas orientalizantes y de influencia jónica.

A demás parece que

trabajaba un artesanado extranjero produciendo armas de tipo atlántico,

lo que da idea de la existencia de este tipo de contactos comerciales a larga

distancia. Los artesanos fenicios instalados en el poblado suscitaron una

destacada producción alfarera cuyas piezas sirvieron para abastecer a otros

yacimientos más interiores

Los mercaderes fenicios instalados

aquí posiblemente negociaron con objetos de metal, pero también con otros

productos, principalmente vajillas cerámicas u productos agropecuarios

almacenados en ánforas u otros grandes contenedores.

Se ha encontrado una bandeja de

borde perlado que podría ser de carácter etrusco.

En Peña Negra empieza a desarrollarse una cerámica de tipo

vascular definida como “ componente tipológico griego” formado por lucernas de

cazoleta abierta, vasos de tipo skyphoide, vasos de orejetas y pyxides-

stamnoides.

Resulta sorprendente ver como la población indígena que desde hace tiempo, al menos desde principios del

siglo VII AC, están conviviendo con grupos orientales, según se desprende de la

instalación de una factoría fenicia en

el poblado de Peña Negra.

Ya desde el siglo VIII a.C. el impacto comercial fenicio

se hizo sentir en el área alicantina, generando probablemente a inicios del

siglo VI a.C. la fabricación local de ánforas.

La interacción humana

y comercial con el mundo fenicio fue incrementándose, de modo que Peña Negra,

partícipe de la corriente orientalizante y experimente en el siglo VII a.C. una

formidable expansión urbanística. El asentamiento adquirió un perímetro

amurallado y obras públicas y de aterrazamiento, alcanzando unas 30 hectáreas

de extensión . Junto a la cerámica a mano local encontramos en Peña Negra

cerámicas a torno de imitación e ingentes cantidades de cerámicas importadas,

lo que nos lleva a hablar de la presencia estable de gentes fenicias.

Estas gentes configurarían un barrio colonial

especializado en tareas mercantiles y artesanales. La tumba de uno de estos

artesanos apareció en el Camí de Catral; en su ajuar había una matriz de bronce

ornada con motivos iconográficos de estilo oriental para la elaboración de

medallones ovales huecos con decoración repujada.

Los artesanos fenicios, locales o

itinerantes, ofrecieron productos de lujo a las aristocracias indígenas, como

la diadema de Crevillente, joya áurea con decoración repujada, influída por los

gustos de la orfebrería etrusca. Es posible que entre los siglos IX y VII a.C.

se desarrollase una polarización del poblamiento: por un lado el floreciente

poblado de Peña Negra (Crevillente) y todo su entorno, y por otro lado las

comarcas más septentrionales.

Tras el horizonte cultural del Cabezo Redondo, el curso

alto del Vinalopó ofrece el aspecto de un auténtico desierto demográfico

En la Vega Baja del río Segura quedaba resuelta la

presencia de comerciantes fenicios en Peña Negra y con ellos las condiciones

que darían origen al mundo ibérico; pero este enclave se abandonaba a mediados

del s. VI a C, Saladares parecía continuar hasta época ibérica plena aunque de

una manera confusa, y los poblados ibéricos ya conocidos en la comarca no se

fechaban más allá de fines del s. V a C : seguía existiendo, por tanto, un

período de más de un siglo inexplicablemente vacío.

Por el modo de construir los hogares, se sabe que hacían desde

el uso de la albañilería de adobes hasta el empleo de bancos,

encontrándose un hogar correspondiente

a la fase orientalizante.

El desarrollo de

nuevas técnicas agrícolas permitió el mantenimiento de una gran parte de

la población y facilitó la concentración de excedentes, con el consiguiente

aumento de la importancia de la ganadería, así como su exhibición y

amortización en bienes de prestigio.

En una de las muchas excavaciones se encontró un taller, independiente de las

viviendas, donde se realizaban actividades textiles y metalúrgicas. Hubo otros

lugares con talleres especializados, tanto de textiles como del trabajo del

metal. En los contextos de Campos de Urnas aparecen en lugares centrales.

Las estampillas presentes en las ánforas crevillentinas,

realizadas por los alfareros locales ya fuesen íberos o semitas, responden seguramente a un fenómeno heredado del

mundo de las ánforas orientales.

La aparición de las ánforas fenicio-púnicas en el área

alicantina en el siglo VIII a.C. se documenta junto con otros indicios

arqueológicos de la presencia semita en la región, la cual se vio inmersa en un

proceso cultural de fuerte influencia orientalizante. La abundancia de ánforas

en los centros fenicios del Extremo Occidente parece indicar que se trata ya de

producciones locales como sucede y vienen representadas en el yacimiento

orientalizante de Peña Negra. No son

una estricta reproducción de ningún tipo oriental, sino una reinterpretación

personalizada de algunos modelos anfóricos de raigambre fenicia. Su producción

se inició antes de la mitad del siglo VIII a.C. en buena parte de los centros

afectados por el comercio fenicio, especialmente en aquellos que contaban con

ciertos recursos agrícolas y pesqueros. Además de servir para almacenar la

producción local, estos recipientes anfóricos contendrían preferentemente vino,

que escaseaba en Occidente en el período inicial de la colonización

protagonizada por los comerciantes fenicios, que fueron quienes incentivaron el

cultivo de la vid en la Península Ibérica.

El considerable material anfórico

recogido en la Penya Negra de Crevillent revela el acrecentamiento de la

presencia fenicia en dicho enclave. Muchos de los restos anfóricos corresponden

a una producción local efectuada probablemente por los colonos fenicios con

vistas a la comercialización de algún producto o de los propios recipientes,

mientras que otros materiales similares parecen de importación. Las

producciones anfóricas crevillentinas, fechadas hacia la primera mitad del

siglo VI a.C., se suelen caracterizar por un tipo de borde muy largo y estrecho,

vertical u oblicuo-divergente. La pasta se define por una buena cocción y

colores claros, marrones, rojizos y anaranjados, frecuentemente formando capas

estratificadas, pero careciendo por lo general y salvo alguna excepción de

núcleo gris.

Las cerámicas de los alfares

fenicios locales, particularmente la vajilla gris, alcanzan una representación

notoria.

La urna de orejetas

es el vaso característico por excelencia del ibérico antiguo. Aunque se

acepte que la urna de orejetas es una interpretación indígena del concepto de

cierre hermético de la alfarería mediterránea oriental, los ejemplares ibéricos

contestanos más antiguos.

A su lado, numerosas producciones cuya identificación, a través de

análisis intensivos y extensivos de caracterización, resulta apremiante.

Se han

encontrado los restos de la guarnición

de un cinturón, a base de doble cinta recubierta de hemiesferas de bronce, que

debió de ser del mismo tipo hallado en La fonteta y en la Necrópolis de la

Joya.

En relación con la metalurgia de las comunidades indígenas

precedentes los elementos que ha proporcionado La Fonteta se inscriben en la

nueva dinámica instaurada por la presencia fenicia en Occidente: sobre todo el

hierro y la plata (metal con que pagan sus tributos a Asiria las metrópolis

fenicias), al lado del tipo de toberas cilíndricas y prismáticas, tan conocidas

en otros centros fenicios del Mediterráneo central y occidental.

El tipo de hacha que se está fabricando en el siglo VII AC en

los talleres fenicios de Fonteta es el mismo que desde doscientos años antes

venía elaborándose en los talleres de Peña Negra.

Entre los primeros elementos

foráneos aparecidos en Peña Negra, los cuales nos remiten a la segunda mitad

del siglo IX a.C., se encuentran las fíbulas de codo, una fíbula de doble

resorte, brazaletes de marfil y cuentas de collar de fayenza y de pasta vítrea.

Se trata de

objetos de adorno utilizados por los agentes fenicios para entablar un contacto

amistoso con las comunidades indígenas. Además de los objetos referidos, en la

necrópolis de cremación del yacimiento, denominada Les Moreres, se recuperaron

urnas arcaicas de tipo Cruz del Negro y un plato de barniz rojo de inicios del

siglo VIII a.C .

En cuanto al urbanismo se documentó una amplia vivienda con

banco adosado interno cuyas paredes estaban revestidas con estucos pintados con

motivos lineales.

Estos nuevos procedimientos constructivos y decorativos fueron

ya comunes durante el período ibérico.

Junto a los recursos mineros, la

sal, el esparto y los productos agropecuarios del Sureste figurarían también

entre los bienes dignos del interés comercial de los colonos fenicios.

La orfebrería de la etapa

orientalizante, conocida como tartésica, presenta unas características

morfológicas, técnicas y funcionales muy diferentes con respecto a las de la

orfebrería del Bronce Final, representada en el Sureste sobre todo por el

tesoro de Villena. Los fenicios se trajeron un tipo mediterráneo de orfebrería

basada técnicamente en la terna “soldadura-filigrana-granulado”. A lo largo de

la presencia colonial fenicia en el Sureste fue cambiando el concepto de joya,

pasándose de lo pesado y macizo a lo ligero y hueco, de lo liso y geométrico a

lo figurativo. Se enriqueció simbólicamente la iconografía local con motivos

orientales, como las rosetas, las flores de loto, las palmetas, los árboles de

la vida, los animales exóticos o fantásticos y los elementos astrales, todo

ello en constante alusión a la fecundidad y al ciclo vital, simbolismo que se

perpetuará en las manifestaciones artísticas de época ibérica.

Un grafito muy arcaico del yacimiento orientalizante de la Peña Negra de

Crevillente en escritura meridional señala la similitud de los influjos

externos experimentados por la Contestania y el Alto Guadalquivir, los cuales

quizás actuaron sobre posos culturales también parecidos.

La explicación del despoblamiento podría ser el que el área del alto

Vinalopó quedase en tierra de nadie en favor del emergente foco orientalizante

de Peña Negra y de los establecimientos también incipientemente semitizados de

la comarca alcoyana. La hipotética inestabilidad que pudo existir en el

tránsito del Bronce Final al período orientalizante se muestra como un

excelente contexto para la ocultación del tesoro de Villena, conjunto

ilustrativo del desarrollo que había llegado a alcanzar la sociedad compleja

del Cabezo Redondo.

Las similitudes en cuanto a pasta

que presentan algunos materiales cerámicos de Camara y El Monastil con respecto

a los de Peña Negra han llevado a valorar la posibilidad de que ambos

yacimientos fueran filiales de este último, encargados quizás del control de la

ruta de acceso hacia el alto Vinalopó y la Meseta. Más factible sería el que se

tratase de asentamientos independientes que simplemente mantendrían algunos

vínculos comerciales con Peña Negra.

Como ya se hemos señalado, desde

al menos el siglo VII a.C. se dejó sentir en el medio y alto Vinalopó la

influencia del horizonte orientalizante del Bajo Segura, especialmente a través

de Peña Negra, establecimiento indígena que recibió una población oriental lo

suficientemente significativa como para originar un barrio colonial, vinculado

comercialmente a la colonia fenicia de La Fonteta (Guardamar). Desde Peña Negra

los elementos materiales característicos de la cultura fenicia irradiaron hacia

el valle del Vinalopó. Peña Negra actuó

como un centro metalúrgico de primera magnitud, pues en sus talleres se

fabricaban hachas de apéndices laterales, puntas de lanza de alerones

romboidales, espadas de filos rectos de lengüeta calada y de empuñadura maciza,

hoces, brazaletes y jarros broncíneos, broches de cinturón, agujas de variados

tipos y otras piezas difícilmente identificables. Se trata de útiles y armas

del más puro estilo atlántico, signo de la participación del Sureste en redes

comerciales de amplio alcance. Los talleres de Peña Negra, cuyos productos

llegaron periódicamente hasta el ámbito sardo, son, junto con los de Fort

Harrouard en el Norte de Francia, unos de los mejor documentados de este tipo

de metalurgia de carácter atlántico. El impacto comercial fenicio en el Sureste

provocó además la instauración de un patrón premonetal para las transacciones

en forma de barras planas, las cuales conservan su cono de fundición . Estas

barras se elaboraban con un cobre muy depurado, en bronce y en plomo.

Responderían a un determinado sistema metrológico que nos resulta desconocido.

Su área de dispersión afecta a la mitad meridional de la provincia de Alicante

y a la isla de Formentera.

Uno de los talleres metalúrgicos

documentados en Peña Negra incluía la vivienda, el horno y una escombrera con

más de cuatrocientos fragmentos de moldes, sobre todo de arcilla, exponentes de

una alta y sofisticada tecnología, en donde se obtenían piezas típicas de los

horizontes culturales de la Ría de Huelva, Vénat, Ronda y Sa Idda . En la

escombrera, junto a varios kilos de escorias de cobre y bronce, apareció un

fragmento de una pieza de hierro, que sería un objeto importado. Mientras que

el Sureste participaba del desarrollo de la metalurgia atlántica y

mediterránea, el resto del País Valenciano permanecía imbuido por una

metalurgia de tipo continental. La influencia fenicia experimentada por los

yacimientos de Peña Negra y Los Saladares se aprecia también en la aparición de

nuevos tipos de viviendas desde el siglo IX a.C. Las cabañas tradicionales de

planta oval o circular, a veces semiexcavadas en el suelo y realizadas con

materiales perecederos, vieron cómo a su lado se edificaban otras angulares con

zócalos de piedra y otras de planta circular levantadas a base de tapial y

adobe, con paredes de barro rojo enlucidas de blanco o amarillo. En cuanto a

los enterramientos, se observa en la necrópolis de cremación de Les Moreres,

fechada entre el siglo IX y mediados del siglo VI a.C., la extensión de

prácticas y construcciones funerarias de tipo meridional, como los túmulos

planos, los círculos de piedras hincadas y las plataformas ovales y cuadradas.

Estas últimas son el precedente de las tumbas de empedrado que se generalizarán

en la Contestania durante el período ibérico . Se trata de construcciones

funerarias nuevas que dan idea de las transformaciones culturales

experimentadas por el Sureste en su contacto con los agentes comerciales

fenicios. Antes de la llegada de los colonos fenicios, Peña Negra presentaba

algunos elementos próximos al horizonte cultural meseteño de Cogotas I, como

las cerámicas de incrustación y de retícula bruñida o las viviendas circulares

de barro.

Sobre el hallazgo de una urna de

orejetas perforadas podemos decir que este

tipo cerámico está fabricado con pastas de origen local y ofrece además,

una inspiración helénica debido a la intrusión de cerámicas griegas en la

última etapa de Peña Negra II aunque también se puede apreciar el componente

tipológico fenicio a través del característico hombro carenado de los

recipientes anfóricos A1.

La fabricación de este

vaso se produce en un momento indeterminado de la primera mitad del siglo VI

a.C. Posiblemente el dónde corresponda a la zona del SE peninsular, y a la espera

de nuevos hallazgos, podemos delimitarlo en el yacimiento de La Peña Negra,

lugar de procedencia de los ejemplares peninsulares más antiguos, y según su

excavador, debido a dos hechos

importantes: la arribada del nuevo componente tipológico griego y al descenso

de la influencia fenicia en esa zona. Este hecho se produce en la segunda fase

del periodo Peña Negra II, por lo que estos ejemplares se convierten en el

prototipo de los recipientes cerámicos con apéndices perforados. En ellos se

distingue una verdadera diferencia tanto formal como cronológica con los

restantes ejemplares del mundo ibérico debido a “(...) una progresión en la

disminución

del tamaño original hasta

desembocar en el tipo más o menos estandarizado en la producción funeraria

ibérica .

La invención, y no imitación, de

este nuevo recipiente en el periodo Peña Negra se sustentó bajo la confluencia

o síntesis de diversos ambientes como son el griego (cierre hermético,

apéndices perforados) y el fenicio (hombro carenado de las ánforas A1, temática

decorativa).

La atribución de gran parte de las

cerámicas torneadas de este yacimiento, incluyendo los vasos de cierre

hermético con apéndices perforados, se deberían otorgar a artesanos alfareros

de procedencia foránea, y que muy posiblemente se asentaron y posteriormente se

mezclaron con la población local.

La expansión generalizada en esta

región se certifica por la distribución de los hallazgos. En Alicante pasan de

la veintena los ejemplares recuperados, procedentes principalmente de las necrópolis

de Altea la Vella, Cabezo Lucero, El Molar y el poblado de La Peña Negra.

La incineración se extendió por

toda la península, como se puede ver en las necrópolis de la Peña Negra de

Crevillente, o en la Meseta Central los hallazgos de Las Cogotas de Cardeñosa

en Ávila y de La Osera de Chamartín en Ávila.

Por lo que respecta a los broches

de cinturón los más frecuentes son los decorados con semiesferas huecas, como

el tipo hallado en

Peña Negra, si bien el ejemplar

más destacable es el de la Tumba 63, que incluía un conjunto de armas

excepcional y una campanita de bronce. La información más interesante proviene,

posiblemente, de las fusayolas, puesto que los análisis osteológicos y su

asociación a ajuares con armas rechazan su relación exclusiva con el universo

femenino.

Al poblado alicantino de Peña

Negra en Crevillente se adscribe una

cabecita pintada de carnero ignorando si se trata de una figurilla o de un

vaso.

En algunas paredes de objetos

cerámicos han aparecido diversas clases de grafitos fenicios.

Los depósitos de objetos

metálicos, muchos de ellos de tipología atlántica, se han considerado

testimonios de un comercio interregional, abastecido muchas veces, como

muestran los datos de la Ría de Huelva o del taller metalúrgico de la Peña

Negra (Crevillente, Alicante) por medio de “chatarra", un rasgo que suele

ser propio de contextos poco especializados. Llama la atención la ausencia en

todos estos depósitos de útiles o herramientas, mientras que proliferan las

armas, así como su localización en desembocaduras y vados de ríos u otros

“lugares de paso.

Se asocian a actividades de

fundición en los poblados fortificados de Campos de Urnas y en establecimientos comerciales atlánticos

del Bronce Final III .

Entre estos últimos se pueden

señalar los de Runnymede Peña Negra

(Alicante).

En Peña Negra, se encontró un

taller, independiente de las viviendas, donde se realizaban actividades

textiles y metalúrgicas. En la Península Ibérica, encontramos lugares con

talleres especializados, tanto de textiles como del trabajo del metal, donde se

documenta la aparición de casas de diverso tamaño y otros elementos

diferenciadores, como revestimientos

pintados o bancos corridos.

En Peña Negra su horizonte antiguo ofrece una metalurgia

exclusivamente de bronce y un conjunto cerámico caracterizado por la ausencia

del torno -entre su decoración cabe mencionar incisiones rellenas por

incrustación, además de cerámica pintada. El carbono-14 ha fechado este

horizonte entre aproximadamente 740 A.C. y anterior a 580A.C Hay importantes

hallazgos de la Peña Negra que

reafirman las fechas obtenidas por el carbono-14: a saber, por un lado hay un

fragmento de diadema de oro cuya decoración de motivos de platos evoca la

cultura hallstática, y, por otro, hay escarabeos fechados en tomo de 600 A.C.

Estos datos ponen de relieve la amplitud y diversidad de los contactos del

Sureste en los siglos VII y VI.

También la cerámica de la Peña

Negra incluye componentes de influencia hallstáttica, según el excavador, y muy

en particular un fragmento de cazuela, hecha a mano, "con ancha carena

decorada con incisiones de líneas horizontales que recorren y enmarcan la

carena debajo de una cenefa de circulillos con punto central, determinando una

zona de reticulado mediante regulares incisiones oblicuas hacia la derecha y

múltiples a la izquierda cortadas por aquéllas. En el interior del borde, dos

líneas incisas en zig-zag formando rombos". Esta pieza, como algunas otras

procedentes del Sureste que han sido publicadas en años recientes, pertenece a

un género autóctono de los Bronce Tardío y Final, a pesar de mostrar

características, a veces del perfil, a veces decorativas, que evocan

influencias lejanas. No obstante, muchas veces éstas ocurren juntamente con

cerámica local de borde exvasado o con otras formas igualmente de fabricación

local (p. ej. "botellas" y "macetas").

No cabe alguna duda de que urnas

de incineración forman parte de la cultura del Sureste desde el comienzo del

primer milenio Tampoco cabe duda de que

algunas llevan decoración cerámica que evoca la de la zona de los campos de

umas más al Norte (por ejemplo, piezas de

Los Saladares de Orihuela en Alicante o de El Tabayá; aunque su fecha no tiene que estar muy

elevada, al menos en el caso de aquella cerámica encontrada en depósitos inmediatamente

anteriores a la aparición de la primera cerámica pintada preibérica.

El tipo de viviendas anguIares de

Peña Negra presenta sus zócalos con el sistema de piedras hincadas y ángulos

redondeados, semiexcavadas en el suelo, cuyos restos denominamos comúnmente

fondos de cabaña.

A su lado, nos enfrentamos con

otra tradición constructiva a base de tapial o adobe que va desde las casas

circulares de Peña Negra, construidas con paredes de barro rojo enlucidas de

blanco o amarillo, hasta las viviendas angulares con muros formados por grandes

adobes rectangulares, que en un primer momento se adscribían al Hierro Antiguo

~

Se encontró un fragmento de punta

de flecha con arponcillo de La Peña

Negra de Crevillente que tiene unas características de fabricación y decoración

muy similares a las de los ejemplares andaluces, aunque lo que el autor

denomina "decoración figurada" aparezca poco clara, esté muy perdida

y se haya realizado, en el mismo color, sobre cuatro filetes de pintura rojo

vinosa. Procede de este yacimiento

alicantino, y presenta un importante impacto colonial y relaciones culturales

con Andalucía.

La riqueza material que nos

presentan enclaves como La Peña Negra, una de las principales ciudades y centro

de mercado de nuestra protohistoria peninsular, se debe en este caso a la

fuerte atracción que ejerció para el comercio fenicio un gran centro dedicado

en gran medida a la producción y comercio de metales. .

Algunos núcleos cuya dinámica

socio-económica así lo permitió se convierten con el Hierro Antiguo en

verdaderas ciudades. Es el caso de Peña Negra en el Sudeste, en donde las

directrices políticas generan no sólo el esfuerzo de la erección de un sistema

defensivo de grandes proporciones sino ingentes tareas públicas de aterramiento

de todas las laderas, con márgenes de contención de piedra de hasta 3 metros de

desnivel en cada terraza, sistema que pudo iniciarse de forma mucho más

anárquica en las últimas fases del Bronce Final en las áreas más saturadas de

población.

En este proceso, hubo de producirse

un alto grado de mestizaje y de asentamiento en los principales núcleos

indígenas.

Parece quedar bien sentado para el

caso de Peña Negra (posiblemente la ciudad de Herna mencionada en las fuentes),

en donde la producción cerámica y la orfebrería están en manos de artesanos

orientales.

Las joyas áureas decoradas en

repujado e inspiradas en la orfebrería etrusca, como la diadema de Crevillente

nos acercan a la producción local o itinerante de estos artesanos fenicios, una

de cuyas tumbas se halló en el Camí de Carral, al sur de Crevillente. Junto a

sus restos incinerados en el interior de un ánfora A3 (Trayamar 2) apareció una

matriz para elaborar medallones huecos de chapa de oro decorados en repujado

producción que sabemos perduró hasta época ibérica antigua por un hallazgo

similar aparecido en una tumba del Cabezo Lucero. La presencia, por otra

parte, de lingotes de plomo en Peña Negra nos conduce ante la problemática del

empleo de este metal en la protohistoria peninsular, que, si bien en el posterior

mundo ibérico se empleará como materia escriptoria, para fabricar glandes de

honda o braseros, en el campo de la metalurgia hubo de tener una aplicación

inmediata.

EL FINAL DE PEÑA NEGRA

En este poblamiento quedaba

resuelta la presencia de comerciantes y

mercaderes fenicios en y con ellos las

condiciones que darían origen al mundo ibérico; pero este enclave se abandonaba

a mediados del s. VI. debido a un incendio, aunque realmente se desconocen las causas, al mismo tiempo que las demás colonias fenicias empiezan su

decadencia, tal es el caso de la Fonteta.

LÁMINA DE ORO Penya Negra (Crevillent)Oro

h: 43,4 cm; a: 21cm

Orientalizante

Siglo VII a. C.

Lámina

de oro decorada mediante la técnica de repujado. Seis líneas de puntos

delimitan cinco campos horizontales de decoración: en los dos más

exteriores una sucesión de palmetas de cuenco enmarcan dos hileras de

patos que ocupan las dos franjas más interiores, dispuestos en procesión

hacia la derecha, separadas por una franja central de rosetas

cruciformes disociadas por puntos de gran tamaño. h: 43,4 cm; a: 21cm

Orientalizante

Siglo VII a. C.

Formaba parte de un pequeño escondrijo practicado junto a un muro, dentro del poblado de la Peña Negra, en el que se incluían anillos, collares, escarabeos y un fragmento de plata en bruto. La datación de este conjunto de materiales en base a sus paralelos estilísticos y al contexto arqueológico en que se hallaron permite relacionar la ocultación de este tesorillo con el definitivo abandono del poblado.

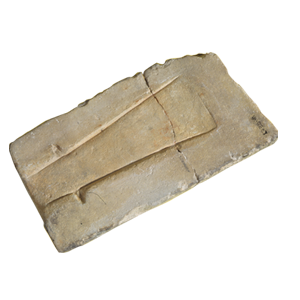

MOLDE DE FUNDICIÓN DE HACHA Penya Negra (Crevillent)

Piedra arenisca

h:16’7 cm; a: 8’3cm; e: 4’3 cm

Bronce Final

800-550 a.C.

Molde

de fundición para la fabricación de hachas de apéndices laterales,

realizado sobre un bloque rectangular de piedra arenisca con un rebaje

de morfología trapezoidal en una de sus caras y otros dos rebajes a modo

de apéndices a ambos lados del mismo.Piedra arenisca

h:16’7 cm; a: 8’3cm; e: 4’3 cm

Bronce Final

800-550 a.C.

Esta pieza –en realidad incompleta ya que formaría parte de un molde bivalvo-, se emplea para la fabricación de un tipo concreto de útil –hacha de apéndices laterales- cuyo contexto cronológico aproximado va del 1100 a los siglos VIII y VII a.C. El tipo en cuestión es muy escaso en la zona levantina peninsular, siendo más frecuente en el área atlántica con la que se ha puesto en relación el taller de Penya Negra.